“Bem cedo em minha infância aprendi que as nozes vinham do mercado, os morangos do vendedor de frutas; mas, muito antes de saber disso, em meus sonhos, colhia nozes nas árvores ou as juntava e comia debaixo das árvores e, da mesma forma, comia morangos de trepadeiras e arbustos. E essas coisas não faziam parte de nenhuma de minhas experiências.”

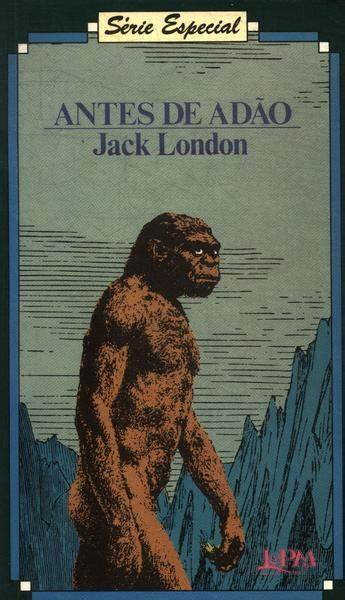

Narrada na primeira pessoa, essa é a história de um menino que passa a ter sonhos que, depois de um tempo, descobre que eram vivências dele, na pele de um ancestral seu: um primata jovem.

Um livro que qualquer adulto amante das boas histórias gostaria de ler para si e, igualmente, para uma criança – ou um grupo de crianças. Jack London é um mestre de aventuras sem fim, com adaptações para o cinema, como Caninos Brancos. Em Antes de Adão vamos seguindo as lembranças desse tempo em que o menino foi um primata, seus embates com a família, quando começam a perceber nele comportamentos estranhos, quando situações cotidianas remetem a essas memórias ancestrais.